◎丁雨

展览:青花的故事

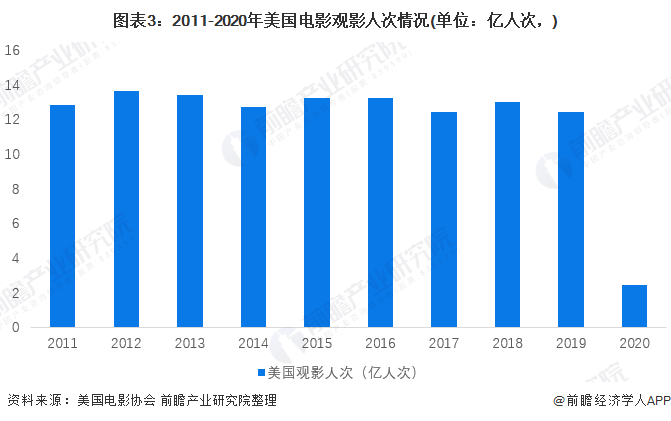

(相关资料图)

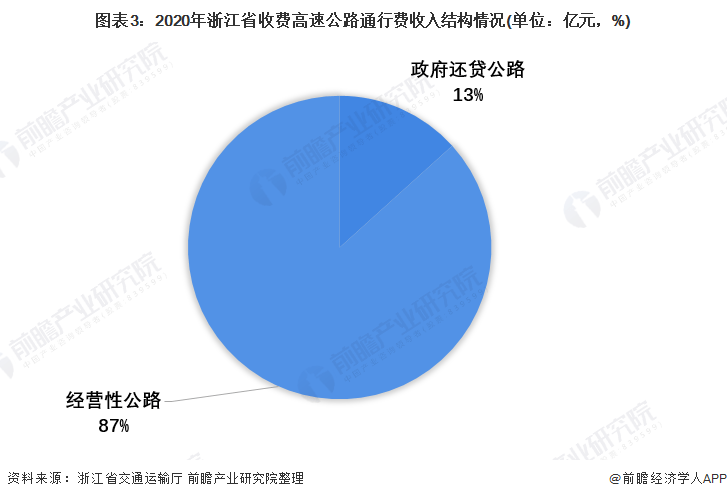

(相关资料图)

展期:2022年6月20日-7月16日

地点:保利艺术博物馆

相较于白瓷,青花瓷似乎不过是多加了一色青料而已。但这一色青料酿出的千般滋味万种风情,却足以让天涯海角古往今来的人们神魂颠倒。瓷面千变,由此生发的故事纷繁复杂。上与下的纠缠,内与外的交错,循环往复间,融汇成一曲多声部的乐章,在跌宕起伏的节拍中,鸣奏出独具风格的和弦,绕梁不绝。保利艺术博物馆近展“青花的故事”,汇聚窑址出土与海内外青花瓷珍品,又一次地奏响青花瓷的旋律。

上下二重奏

瓷上蓝彩的创意,在白瓷出生不久业已出现。那是在唐代——开放的王朝,落实了多少恣意的想象。“唐青花”便是这大潮中一朵神秘的小小浪花。彼时河南巩县窑窑工的灵光一闪,虽经扬州远播万里,但或许未能唤起广泛的共鸣。于是这一缕幽蓝,便断续数百年。当它再现于瓷面,早已换了人间。

尽管均以钴料上色、以青花为名,但元青花与唐青花并不相像,唯一近似的或许是它们横空出世的姿态。从胎釉、到器形、再到纹饰色彩,元青花甫一出世,便傲视群瓷,且迅速流传四海。如此翘楚遽然出现,当是元代陶瓷市场中的一件大事。只是相较于国之大事,元青花还不足以令史官动容,故其产生原因史料无载,留下了众说纷纭的空间,也塑造了元青花神秘的形象。

与元青花若隐若现的来历相比,与之一脉相承的明代青花瓷身世似乎清楚许多。明初景德镇设立御窑厂,以青花瓷作为最重要的产品品类之一。御窑厂是皇室直接管理生产的窑场,在日理万机的繁重工作中,皇帝为了改善自己的生活质量,经常亲自参与御窑厂瓷器的设计。因此也可以说,御窑瓷器的品质和风格体现着皇帝的重视程度与审美水平。

以政治作为而论,明代皇帝奇葩迭出,但以艺术水准而观,天子中也不乏佼佼者。御窑瓷器中,最受称道的两朝,是宣德与成化。宣德皇帝政治上颇有作为,文艺品位亦不落凡俗。其流传于今的书画作品,颇有可称道之处,这一身艺术细胞在御窑青花中亦有所显现。宣德瓷器青花呈色幽艳雅正,纹饰排布规整,釉面莹润,器形考究,一派君子之风。宣德皇帝虽然工作出色,但也有个不登大雅之堂的爱好——斗蟋蟀。由此生发出宣德御窑一种特别的器类——蟋蟀罐。宣德蟋蟀罐的流传不同于其他器类,其不见于清宫旧藏。陶瓷考古专家刘新园曾指出,或是由于宣德皇帝的母亲张氏顾及宣德帝的形象,在其驾崩后,命令将宫中的这些玩物禁毁。倒是御窑未成之物,经发掘得以留存至今,为我们一展宣德帝生活情趣。

此次展览所用蟋蟀罐的纹饰稍显平常,绘以莲池珍禽,画面略有程式感,但相较于一般的缠枝莲纹已有变化。御窑遗址另出土有描摹诗意风景画面的蟋蟀罐,如绘出“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的情景,更显出此类器物的特殊。尽管绘出鸟类,可能没有很好地考虑蟋蟀的感受,但蟋蟀罐本身装饰的与众不同,大可看出宣德帝本人的爱好程度。若说宣德青花有君子之风,成化青花或有窈窕淑女之范。成化帝雅好文艺,对御窑瓷器生产颇为上心。成化御窑瓷器青花发色浅淡,器骨薄俏,极近秀雅,备受称道。

皇帝垂范,自然上行下效。不过,尽管明初青花瓷在景德镇御窑中已成主流产品,其在民间窑场的生产,恐怕要到“空白期”才真正流行开来。正统、景泰、天顺瓷器少见年款,前人难以判断此三朝瓷器生产情况,故称之为“空白期”。近年来的考古发现已经证明“空白期”并不空白,御窑、民窑皆生产瓷器。特别是景德镇民窑在这一期段迎来了青花瓷生产的大发展。民窑对御窑产品的积极效仿,似乎损害了御瓷的权威性、消弭了它的独特性;但从另一视角来看,民窑加入青花瓷生产,实际上让青花瓷产生了更大的效能,也让青花瓷获得了更广泛的生命力。

御窑与民窑的交流时起时落——尽管民窑苦心追慕,御窑大概不情不愿——但是在拉锯博弈之间,御瓷审美终究或多或少地流入民间。而至明晚期,御窑经营困难之际,反而是如火如荼的民窑以“官搭民烧”的形式,“帮助”御窑完成宫廷的制瓷任务。御窑只负责对上“貌美如花”,并不负载民众的生计,唯有民窑匠工为生存挣命,方要穷尽办法。模仿宫廷制样,扩大规模,拓展市场,挣扎之间,民窑青花瓷行遍全国,又慢慢地征服了世界。无论是明代皇帝、御窑的督窑官还是民窑匠工,大概都未曾刻意设计过这样的一番“官民合作”。但在无意之间,御窑的品质追求与民窑的野蛮生长,上与下二重奏,又激起内与外的回响。

内与外的合唱

自创造伊始——哪怕是追溯至唐青花——青花瓷的生命史中都贯穿着内外碰撞交融的声音。元至明初的钴料来自于西亚,器形、纹饰的变化也闪烁着西亚文化的影子。如不是身影间透着些许熟悉的气息,元青花又怎能在海外畅行无阻,抵达当时中国陶瓷所能抵达的极限呢?伊朗的阿德比尔神庙,土耳其的托普卡比宫,都证明着青花瓷在异域受到的喜爱与重视。但元至明早期的青花瓷,虽然流布广远,数量终究稀少,恐只能为市场地少量精英拥有,影响毕竟有限。待15世纪中后期,景德镇民窑青花渐成气候打开局面之际,恰逢西方航海者抵达亚洲,风云际会,自有一番轰轰烈烈。

16世纪初,葡萄牙人抵达中国海岸,旋即开始采购中国瓷器。在那时,青花瓷已经成为国内市面上的主流瓷器,自然成为葡萄牙人的重点采购对象。初来乍到之时,对产品大概不会挑挑拣拣。但葡萄牙人很快开始通过各种渠道向景德镇订制瓷器。目前所知的一件最早的葡萄牙人订制纹章瓷,或可早至16世纪20年代。由此一发而不可收。

民窑接受外来图样的订制,意义非同凡响。实际上,明代御窑产品上早有包括文字、纹饰、器形在内的异域元素,但御窑产品流向单一,管理严苛,无论是设计环节还是消费场景,文化交流产生的辐射力相当局限。而当景德镇民窑开始承揽订制瓷器的业务,其与域外市场的交流显得更为通畅直接。葡萄牙人控驭亚洲海域的努力,客观上让此类订制青花瓷器的生产更为稳定持久。来样落订、等待成品的做法,日渐成为惯例,为景德镇民窑青花瓷的创新注入了新的活力。

尊重市场需求的生产,亦更能获得市场的认可。16世纪中后期,随着隆庆开海、开埠澳门等一系列事件,景德镇民窑青花瓷的生意越来越好,带动着一众他处的仿制窑场也大发利市。葡萄牙、荷兰、英国……16世纪之后亚洲海域的霸主走马灯式地变换,但它们所贪求的产品里,却总有青花瓷的名字。青花瓷为首的中国陶瓷由此真正风靡世界,受到了狂热的追捧。最夸张的故事,或许是萨克森尼选帝侯兼波兰国王奥古斯都二世用六百名萨克森尼龙骑兵换取151件康熙时期的青花瓷大瓶。以军队换瓷器,这瓷器该是何等魅力?君王尽欢之余,不知座下忠臣是否伤心、良将是否落泪?

层叠的收藏

此次展览模仿故宫,亦采用了出土品与传世品对照的形式。其异于故宫陶瓷展之处,在于展览所使用的传世品来自众多海内外藏家,而非如故宫所藏身世单纯的清宫旧物。部分展品几经易手,却又流传有序,为观者展示出了收藏世界的别样意趣。与深藏库房不得流传的出土品不同,传世品的流转历史,是其身份认同的关键信息,亦建构起其另一重历史世界。每一次转手,都为传世品覆上了一次历史的色彩。这色彩里或许只是单纯的交易获利,或许更隐藏着欣赏、邂逅、变故、希望的个人史,在个人史背后终归是大时代的暗影。这色彩层层相叠,在文物的本体价值之外构筑起新的历史价值,亦让“物”在成为“文物”之后,衍生出新的文化生命,味之无穷。

青花瓷的故事太过繁复,值得切换视角,一再地排布推演、观瞻思索。往事数百年,上下内外的纠缠往复电石火花般一闪而过,留下的,只是聚光灯下的浓淡青花与莹润釉色,似乎在诉说,又似乎在沉默。

关键词:

首页

首页

营业执照公示信息

营业执照公示信息