“Z世代”的竞争 调查四国“Z世代”世界观

他们在社交网络呼风唤雨,但也被指责离现实太远;他们极富个性,对自身能力相当自信,但老一辈常批评他们知识储备和思想不深;他们是与全球联系最紧密的一代,但也容易因国际合作失败而悲观……他们有个统称——“Z世代”,通常指1995年到2009年出生的人。不管外界对“Z世代”有多少看法,他们终究是“后浪”,是“未来的拥有者”,未来全球的竞争也被认为是“Z世代”的竞争。国外“Z世代”有哪些特点?他们的生活状况及世界观是怎样的?《环球时报》驻多国记者就此进行了调研。

美国——“整蛊特朗普”,他们的一次杰作

对于美国人来说,2020年是“疯狂的一年”,“Z世代”的感受尤其深刻。

萨拉是《环球时报》记者的羽毛球教练。今年16岁的她是美国羽毛球女子少年组排名前五的选手,父亲是越南华侨,母亲是前中国八一羽毛球队选手。萨拉生长在多族裔社区,班上白人同学只占一半。平时萨拉爱跟同学通过社交App聊天,爱打球,学习成绩也很出色。她的梦想是考进心仪的大学,毕业后当一名作家。

萨拉是典型的“Z世代”。据统计,“Z世代”在美国有6700多万人,其中达到选举年龄的有约2400万,占选民总数的10%左右。相比父辈,美国“Z世代”出生在一个非常不同的时代——经济繁荣,失业率低,但贫富分化严重。在美国,“Z世代”群体只有一半是白人,西裔、非裔和亚裔占了另外一半。这代人伴随智能手机成长,电话、电视对他们来说变得有些陌生。

萨拉说,她认为种族平等、社会公正、全民医保、大学免费等国内问题是美国的当务之急,而成为全球霸主、充当世界警察不是她这代人的梦想。“美国校园里几乎没人喜欢特朗普,因为他歧视少数族裔、歧视移民、歧视女性和同性恋。”萨拉说。数据显示,新冠疫情暴发前,只有22%的“Z世代”认可特朗普的表现,78%反对。去年年中,萨拉和朋友们都参与了一件疯狂的事:整蛊特朗普。他们瞄准特朗普的一场竞选集会,现场有1.9万个座位,短短几天,大量号召粉丝注册但不去现场的帖子在短视频平台上得到观看和响应。最终,参加集会的人只坐了现场不到1/3的座位。

让特朗普尴尬甚至败选是“Z世代”2020年最开心的事,但疫情却给他们带来比其他世代更为沉重的冲击。萨拉从去年3月中旬开始放假,到现在已经10个月,她不知道何时能够真正恢复正常。虽然有网课,但缺少面对面的交流与活动,让她感到非常焦虑。有统计称,62%以上的“Z世代”因疫情冲击而出现心理健康问题。

“Z世代”原本可以取代“千禧一代”,成为美国有史以来受教育程度最高的一代。但新冠疫情带来阻碍,令美国青少年的受教育水平停滞不前。疫情还使“Z世代”的经济、生活状况空前恶化。2020年4月,27%的“Z世代”失业,直到现在,他们的失业率仍超过10%,原因是很多“Z世代”从业的零售、酒店行业受疫情影响最大。“Z世代”中的一些人还面临一毕业就失业的困境。此外,疫情导致“Z世代”的负债迅速增加:43%的“Z世代”目前拖欠信用卡、房租或其他款项,46%被迫向家人或朋友借钱。

萨拉一直与父母生活在一起,还没有体会到生活的艰辛。不过比她大很多的其他“Z世代”人则改变了以往年轻人独立居住的传统,回到父母家中。美国最大房产中介平台ZILLOW的一份报告称,由于疫情导致的失业大潮,短短几个月,300万美国年轻人回到父母家中,其中58%的“Z世代”与父母居住在一起。

拜登的当选,让“Z世代”看到国家重返正轨的希望,但真正完成社会转型,弥合分歧,看起来仍是遥不可及的梦想。

德国——更关注全球大局,也容易受伤悲观

“德国‘Z世代’对未来感到悲观!”德国《焦点》周刊16日刊文称,尽管德国经济在疫情危机中复苏较快,失业率相对其他欧洲国家更低,著名的福沙舆论调查所最近进行的调查显示,只有不到1/3的“Z世代”对德国及全球未来感到乐观。

在德国,对“Z世代”的称谓很多,比如“实习生一代”“新数字原住民”“零代”“雪花一代”等。“雪花一代”的意思是这代年轻人像“雪花一样脆弱”。每年,“Z世代”还有新的称呼,比如“格蕾塔一代”,指像瑞典“环保少女”格蕾塔·桑伯格一样对气候变化关注的一代,“Corona一代”则指特别受到新冠肺炎疫情影响的一代。

莉莉·布劳德森是一名法学院学生,也是德国社民党的青年成员。尽管只有19岁,她却非常自信。她身上有许多德国“Z世代”的特点,比如关注气候变化、提倡女性主义、是网红一代等。说起网络,她可以谈半天,她平时的学习、工作、爱好几乎都与网络密不可分。目前,她在推特上有3.1万粉丝,在Instagram上有1.65万粉丝。

布劳德森说,“Z世代”拥有自己美好的愿望,也是实干的一代,但上几代人总认为他们活在网络中。“Z世代”参与政治的机会仍不多,还没有什么发言权,但他们参与的“周五为未来奋斗”环保运动,在德国引起广泛关注。甚至,德国总理默克尔不定期与“Z世代”讨论社会和政治问题,还接受“Z世代”网红联合采访。

83岁的工程师克劳斯·艾森伯格对《环球时报》记者说,他们这些“战后一代”在废墟中成长,没有多少选择,必须脚踏实地。以前,大众、西门子等大公司的CEO都是从普通员工一步一步走来,而“Z世代”没吃过什么苦,机会也多。他的小外甥通过网络频道向粉丝讲解IT知识,每月收入竟是他退休工资的几倍。“而且,Z世代很全球化,不像前几代人那样,烙印很多。”

德国社会学者马塞尔·哈森对《环球时报》记者表示,快速发展的网络科技塑造了“Z世代”。多项研究显示,“Z世代”更相信自己,认为个人可以更好地解决气候变化等全球性问题。而且,发达的社交网络确实可以比传统政治更能发挥影响力。

“Z世代”参与政治的方式也很网络化,比如在网络请愿书上签字,在社交媒体上发“宣言”。积极参加示威活动也是“Z世代”的一大特点。对此,马塞尔·哈森说,“Z世代”更关注全球大局,这样也更容易受伤、悲观,因为大局很难一下子改变。他认为,要让“Z世代”发挥更多作用,政府应更网络化,研究机构和媒体也要更关注他们。

日本——是“废柴”,也是“后浪”

在日本,“Z世代”相当于人们口中的“宽松世代”。日本电视台曾在2016年播过一部电视剧,叫作《宽松世代又如何》。从这部电视剧的名字可以看出,生于1995年后的“宽松世代”,在日本是个贬义词。

1995年的日本什么样?人均GDP接近4.35万美元,是美国的1.5倍、中国的71倍。在全球500强企业里,有149家是日企,只比美国少两家。这个时代成长起来的日本“Z世代”,仿佛一降生便拥有了一切,自购房、私家车,又赶上宽松教育,因此表现出想方设法远离竞争、没有购买欲、恋爱无能、个性至上、求平求稳以及相信与其做第一不如做唯一等群像特征。这种躺平任嘲的人生态度,又让他们多了个总括——“平成废柴”!

“Z世代”也有更细致的分类。日本学习院大学客座教授齐藤彻把“Z世代”归为四大类:人生乐观向上型——满足现状,对未来乐观,朋友多,重视生活体验;低消耗悲观型——不喜欢跟人打交道,对奢侈品不感兴趣,倾向于极简主义生活;社交活跃分子——对流行事物敏感,信息捕捉力强,在脸书、照片墙、推特等平台上表现活跃;旁观型——没有明显特征,男性较多,沉迷网络。

预计到2025年,日本“Z世代”将成为劳动年龄人口中的主力,所谓“废柴”终有一天必须成为社会中流砥柱。日本最大就职转职平台——每日就职对2020年应届毕业生的就业意向调查显示,“Z世代”对就业单位要求占比最高的是“能够愉快工作”,其次是“能够在工作的同时保障充实的个人生活”。而想削尖脑袋进知名企业的,同比下降1.8%。

出生即巅峰的“Z世代”,在被指责“不力争上游”“不愿承担责任”外,其实有很多上一代人不具备的优势。首先,他们从小接触数字技术,使用媒体平台和IT产品得心应手;其次,国际化意识高,从小关心国际性问题,对性别、种族、性取向等问题更为包容与多元,敢于反抗职场霸凌,在各个领域要求平等;再次,他们整体回避风险寻求稳定的倾向较强,不认为出人头地就是成功。

庆应大学一年级的东出风马,从初中就以乔布斯的“把喜欢的事情做成事业”为座右铭,18岁研发出木制机器人,并且一边读书一边创业。11岁的女生菅野晄在上小学6年级时,就研发了10个App,并受邀向苹果公司CEO展示自己的开发成果。她搞研发的初衷是奶奶因缝纫用品店的减少而伤心,所以特意制作了一款能将图画变成刺绣底图的App。

上述年轻人是“Z世代”里的典型代表。他们敢于挑选冷门领域,愿意自己动手填补空白,这种独特的探索精神,被认为是日本革新、创新的原动力。日本政府计划到2023年扶植20家中小型企业做到市值10亿美元,正是要依托“Z世代”的力量。

“Z世代”就像一首歌里唱的那样,“小朵的花,大朵的花,作为个体都不一样,做不了第一也没关系,每一朵花原本就是特别的Only one”。

英国——“政客们口若悬河般的演讲很无趣”

刚满21岁的丹·米勒生活在伦敦,商科背景的他是一家社交媒体公司的CEO。米勒希望自己的公司能够在未来为更多同龄人服务,原因是他认为现有社交媒体对于他和他的一些同龄人来说,已经老态化了。

米勒的想法和行为方式,代表了英国正在壮大的“Z世代”。在英国,这个群体的影响力不容小觑——他们已经超过“千禧一代”,成为英国人口最多的一代。他们每年花费70亿英镑,大约60%的“Z世代”在14岁前购买过美容产品,只有1/7的“Z世代”表示,社会意见领袖会对他们的购买决定产生影响,因为他们自己会做主。

“Z世代”是第一代真正的“数字化人类”。在英国,这些年轻人会觉得通过看报纸、杂志去寻找新产品很落伍,取而代之的是平均每天花10.6小时使用网络设备,Instagram是最受欢迎的平台,YouTube位居第二。

对于全球化和国际合作,英国的“Z世代”普遍抱有支持的信念。米勒前些年通过一笔创业奖学金,创办了自己的公司,目标是到2022年能吸引500万英国年轻人,有朝一日取代“领英”这样的社交媒体。目前这家公司的年收入超过5万英镑,在全英开设3个办事处,但实际工作人员只有10人。即便如此,公司和毕马威、欧莱雅等国际大公司建立了合作关系,为他们招募员工。这样的运作方式,按照米勒的话说,就是“Z世代”对创业和工作观念的理解。

当然,也有人说“Z世代”的知识储备和学习深度不够。《每日邮报》曾公布调查说,“Z世代”的地理基础知识远不及55岁以上年龄群:仅21%的“Z世代”调查对象知道英格兰北部的地标“北方天使”雕像具体在什么位置,24%的人知道莎士比亚出生地在哪个郡……

多数“Z世代”对于全球风云变幻背后的意识形态之争并不感兴趣。在伦敦,18岁的布朗对《环球时报》记者说,政客们口若悬河般的演讲很无趣,他没有加入任何政党,因为他更相信社会和市场能自我调节,人为干预多数时候只能带来负作用。他说,他与当地的朝鲜和韩国移民孩子玩得都很好,大家只会感觉彼此是同城居住的一代人,政治新闻里的话题和他们距离太遥远。

这并不意味着“Z世代”对于时政话题充耳不闻。权利意识很强的“Z世代”,面对疫情暴露出的种种问题,会毫不客气地提出自己的看法。16岁的查路丝卡曾感染新冠病毒,这促使她对英国的疫情应对进行思考。“如果疫情中有一件正面的事情发生,那就是人们已经改变,我们已经有了巨大的觉醒。”她说,“这是海啸,疫情向我们表明,政府犯了错误,却不知道答案。我们这代人已经意识到,我们一起生活在这个世界上,我们必须创造自己想看到的变化。”

关键词: Z世代

相关阅读

-

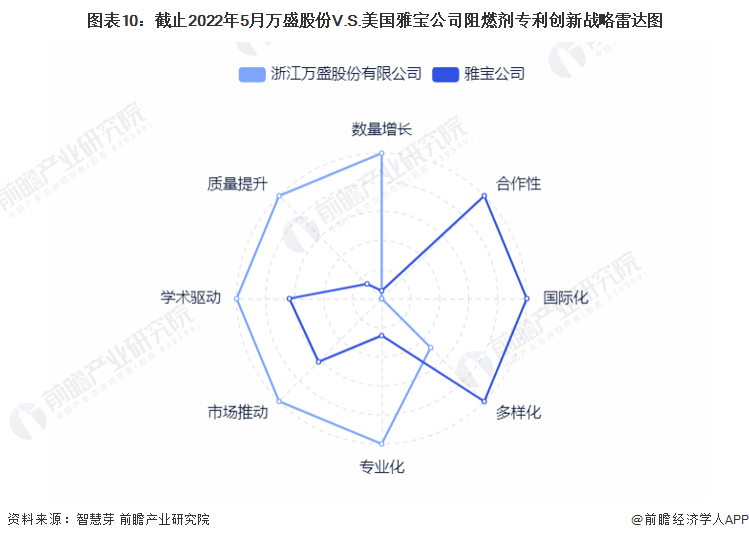

万盛股份VS美国雅宝-阻燃剂专利市场价值对比:美国雅宝公司专利市场价值更高

1、全球阻燃剂市场竞争情况:万盛股份和美国雅宝公司分别为国内外阻燃剂行业龙头全球阻燃剂主要供应商分...

2022-10-17 -

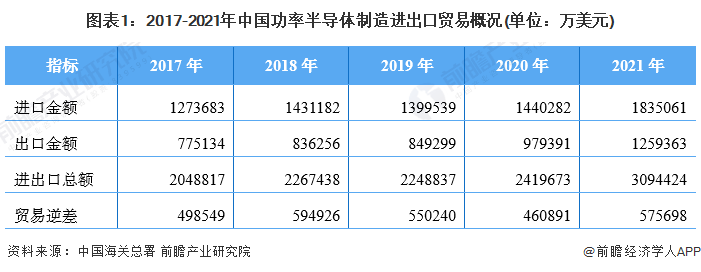

中国功率半导体产品进出口结构相似:“耗散功率≥1瓦的晶体管”进出口份额均接近50%

1、中国功率半导体产业进出口总额持续增长,贸易逆差波动变化近年来,我国功率半导体制造进出口贸易情况...

2022-10-17 -

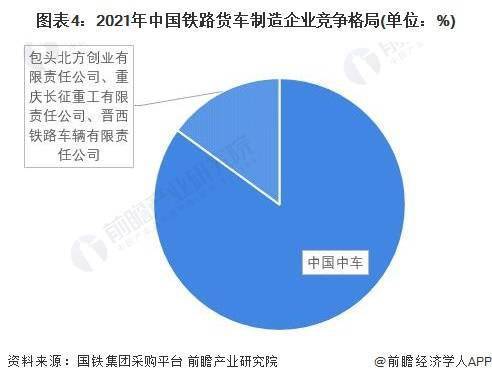

中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场份额分析:中国中车占据行业绝对领先地位

1、中国铁路机车车辆及动车组制造行业区域竞争:辽宁省铁路机车产量位居全国榜首2021年1-12月全国前七省...

2022-10-17 -

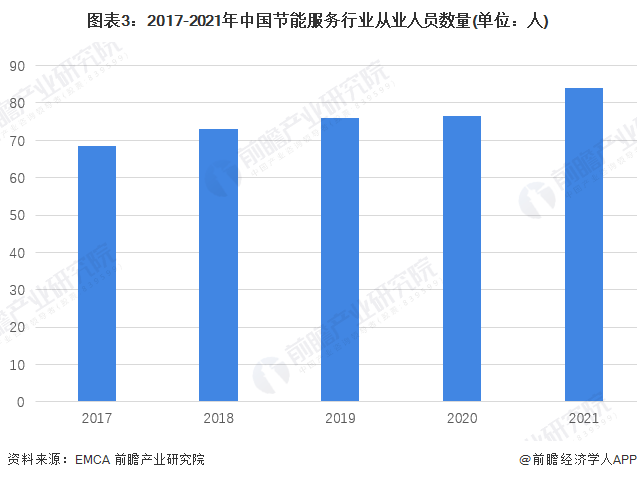

中国节能服务企业数量持续增长 2021年中国节能服务总产值超6000亿元

1、2021年中国节能服务总产值超6000亿元2017-2021年中国节能服务行业总产值持续上升,2021年超过6000亿...

2022-10-17 -

新动态:农发行郁南县支行 成功投放1500万元农发基础设施基金助力水利建设

农村金融时报-广东讯(通讯员钟睿烨,陈德钦)近日,农发行广东省郁南县支行投放农发基础设施基金1500万...

2022-11-10 -

信用卡停息挂账产生的手续费多不多?银行的停息挂账个性化分期方针是怎样的?

信用卡停息挂账产生的手续费信用卡办理停息挂账的手续费会根据银行不同的规定而有所不同,但大部分银行手...

2022-11-10 -

-

苹果怎么没有iphone9 苹果没有iphone9原因

苹果为什么没有iphone9?相信小伙伴们一定很好奇,苹果新品发布会上iPhonex也就是iPhone10,下面小编为大...

2022-11-10 -

收盘:创业板指跌1.76% Web3.0概念火热3热点聚焦

11月10日讯,截至收盘,沪指跌0 39%,报收3036 13点;深成指跌1 33%,报收10908 55点;创业板指跌1...

2022-11-10 -

SCSI是什么意思 SCSI的解释2环球今日讯

小型计算机系统接口(英语:SmallComputerSystemInterface;简写:SCSI),一种用于计算机和智能设备之间(...

2022-11-10 -

全球热头条丨2021年1月青岛无锡济南东莞资金总量情况,其中济南排第一

2021年1月青岛无锡济南东莞资金总量(金融存款)情况2020年1月,济南资金总量(金融存款)为21491亿元,...

2022-11-10 -

2021年1月18城资金总量情况,其中宁波增长排第三1观热点

2021年1月18城资金总量(金融存款)情况2021年1月,收集18城资金总量收入情况,分享给大家。上海、深圳...

2022-11-10 -

全球热讯:荣耀Magic Vs官宣23日发布 更大更轻续航更长

荣耀官方宣布将于23日发布折叠屏新机荣耀MagicVs,新机主打轻薄和长续航,处理器为新一代骁龙8+,这款机...

2022-11-10 -

iPhone6 Plus什么配置参数?iPhone6 Plus标配有什么?

iPhone6Plus什么配置参数?iPhone6Plus采用5 5英寸LCD屏幕,内置了1920×1080的分辨率,采用了一颗800...

2022-11-10 -

世界互联网大会蓝皮书:2021年中国数字经济规模达45.5万亿元0全球速看

本文转自【新华社】;《世界互联网发展报告2022》和《中国互联网发展报告2022》蓝皮书11月9日在2022年世...

2022-11-10 -

三星 Galaxy A54 5G 国行通过 3C 认证:支持 25W 快充

三星即将推出的GalaxyA545G国行版刚刚获得3C认证,可能会在2023年1月正式发布,比前代机型早两个月。A54...

2022-11-10 -

excel合并单元格快捷键是什么 excel合并单元格快捷键需要用哪些方法设置2当前消息

快捷键的熟练使用可以帮助我们在工作中提高效率,那么excel合并单元格快捷键是什么呢?合并单元格在excel...

2022-11-10

营业执照公示信息

营业执照公示信息